| 新闻 | 视频 | 博客 | 论坛 | 分类广告 | 购物 | 简体/繁体 | 广告服务 | 联系我们 | 关于万维 | 登录/注册 |

|

|

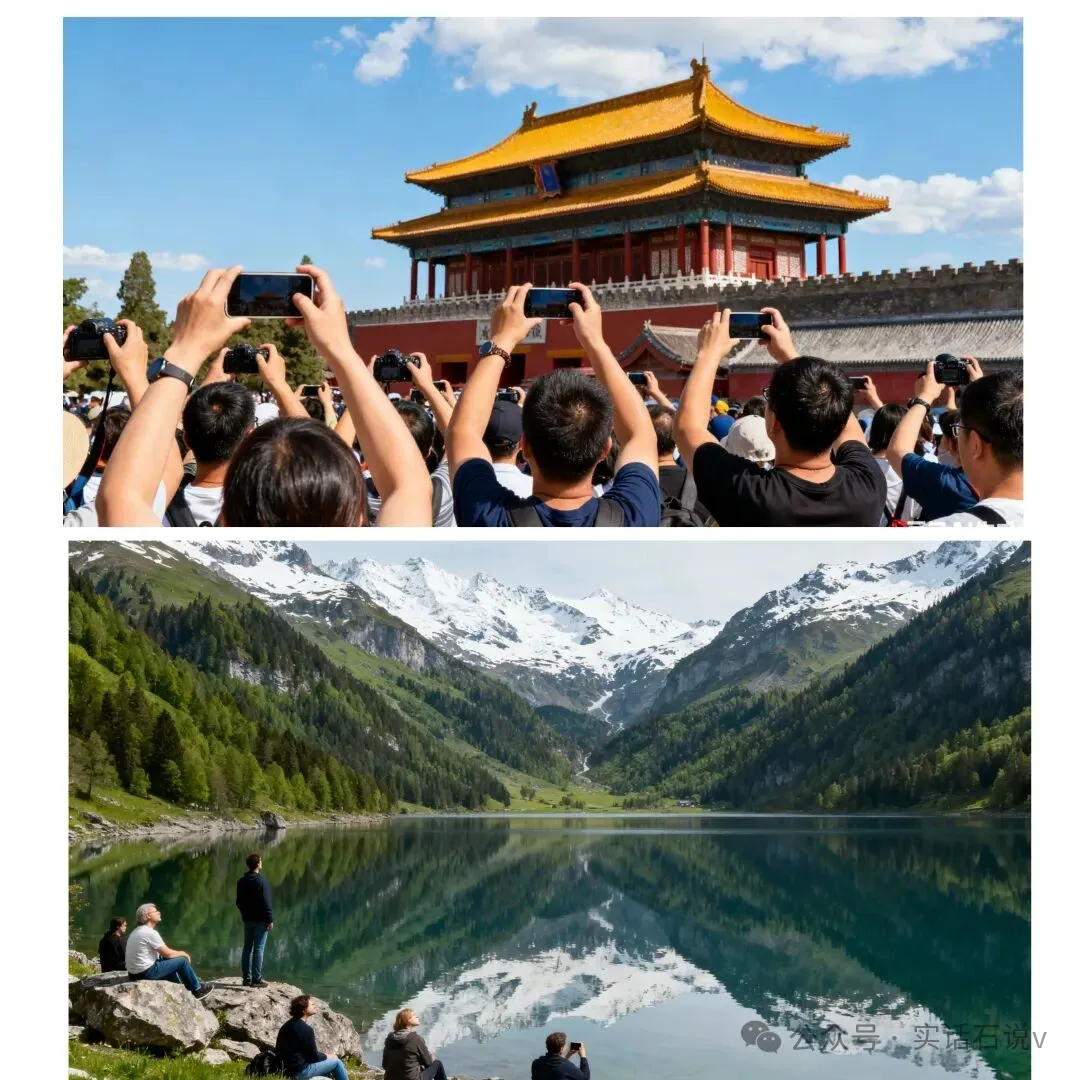

相信国人都有这样的体验:在人头攒动的热门景点,森林般的手臂举着各种各样的手机,要抢一个好机位、好角度,那得凭运气、靠体力、比耐力;在国外的热门旅游景点,也常常能看到举着相机、手机不停拍拍拍的游客,其中不乏热情记录旅途的中国游客。与之形成对比的是,不少发达国家游客似乎更愿意“静静看风景”,他们很少对着景物大呼小叫、摆夸张姿势,专业相机更是难得一见,手机拍摄也多是点到即止。这种差异背后,是旅行观念、生活阅历与文化心态的深层分野。

妹夫是一位德国人,这些年我们一起在中国和外国多次旅行,发现他几乎不怎么拍照,只是默默的静静的欣赏景色,只有当我们喊他合影的时候他才会出现在镜头里。相比于中国游客人手一机、无人不拍以及摆出各种姿势留影的画面,妹夫安静的像不存在般的。一天饭后,我们聊起这事儿,一起透彻地分析了这种现象。我把交流的结论归纳如下:

一、发达国家游客的“轻拍照”行为,本质是旅行从“证明式消费”向“体验式沉浸”的转变:

首先是旅行普及度带来的心态变化。对于多数发达国家民众而言,旅行并非稀缺体验——可能是童年时随家庭的周末短途出行,也可能是成年后利用带薪假期的常规安排。当旅行从“人生难得一次”变成生活中可重复的日常活动,人们便无需通过大量拍照来“留存稀缺记忆”,更不必用照片向他人证明“我来过”。就像中国人不会为日常聚餐拍几十张照片一样,当旅行回归生活常态,“记录”的迫切性自然会降低。

再就是消费观念的理性化。专业相机、摄影装备的购置与携带,需要付出时间、金钱和体力成本。当旅行不再追求“仪式感”和“精致化展示”,人们便会放弃这些“累赘”。手机的便捷性让偶尔记录成为可能,但“够用即可”的心态取代了“多多益善”的执念。同时,发达国家社会对“个人生活展示”的需求较低,社交媒体上的“旅行人设”远不如真实体验重要,这也减少了“为分享而拍照”的动力。

二、“少拍”背后的内心逻辑

在发达国家游客的认知里,旅行的核心是“自我感受”而非“外部认可”。他们并非排斥拍照,只是不将拍照视为旅行的核心任务。一张偶然拍下的照片,更像是日后回忆的“引子”,而非向他人证明旅行价值的“证据”。

这种心态的本质,是对“自我需求”的重视。当社会物质水平达到一定阶段,人们不再需要通过“展示经历”来获得身份认同——旅行的意义在于过程中获得的平静、新鲜或感悟,而非朋友圈里的点赞。他们相信,真正深刻的记忆会沉淀在心里,而不是被海量照片淹没。

三、中国人会走到这一步吗?

答案是肯定的,但会是一个渐进的过程。如同现在国人已越来越少有参加八国游、十国游,更爱自由行和深度游、小众景点游。

当前中国游客的“爱拍照”,源于旅行仍然属于从“奢侈品”向“必需品”的过渡阶段。过去几十年,旅行对许多人而言是难得的机会,自然希望用照片留住每一个瞬间;同时,社交媒体的兴起也放大了展示需求,拍照成为参与社交的一种方式。

在旅行普及的当下:当“说走就走的旅行”成为更多人的日常,当人们不再需要用旅行经历证明生活品质;随着心态的成熟,人们更关注旅行本身的体验,而非他人的评价;随着社会的多元化,“不拍照的旅行”也能被理解和接受,中国游客也会逐渐淡化“为拍而游”的心态,转向更从容的为体验而游。

但这并不意味着“拍照”会消失,而是会逐渐回归其本质的一个过程:成为记录美好瞬间的工具,而非旅行的全部。就像现在不少年轻中国游客已经开始尝试“无相机旅行”,用眼睛看、用耳朵听、用心感受,这种变化正是趋势的缩影。

旅行的终极意义,从来不是留下多少照片,而是留下多少属于自己的记忆。无论是发达国家游客的“静静看”,还是中国游客的“热情拍”,都是不同阶段对旅行意义的诠释。当旅行真正成为生活的一部分,人们终将找到最适合自己的方式,与世界温柔相遇。

| 当前新闻共有0条评论 | 分享到: |

|

||||||||||

| 评论前需要先 登录 或者 注册 哦 |

||||||||||||

| 24小时新闻排行榜 | 更多>> |

| 1 | 逆潮流而动,顶尖科学家从中国归国 |

| 2 | 习遭降维打击,新华社通稿4个细节惊心动魄 |

| 3 | 中共官场突然敢骂习了,谁给的胆子? |

| 4 | 中国跨年夜万人倒数惊现这一幕! 网:太尴 |

| 5 | 比美国还狂?2026第一天,新加坡发文告诫中 |

| 48小时新闻排行榜 | 更多>> |

| 一周博客排行 | 更多>> |

| 一周博文回复排行榜 | 更多>> |

| 1 | 台湾问题:麻将停牌 | 随意生活 |

| 2 | 东亚战争准备:从暗杀安倍开始 | 随意生活 |

| 3 | 川普到底卖了乌克兰没有? | 山蛟龙 |

| 4 | 梅兰芳和兩位仍然在世的入室弟 | 玉质 |

| 5 | 第一美女:《越人歌》-宋祖英 | YOLO宥乐 |

| 6 | 做这道题,知道明年你要去哪? | 末班车 |

| 7 | 关于离岸爱国 | 阿里克斯Y |

| 8 | 海外中文出版的新路基本开通, | 高伐林 |

| 9 | 70%美国大学毕业生找不到工作 | 乐维 |

| 10 | 大湾区的整合梦 | 文庙 |