| 新闻 | 视频 | 博客 | 论坛 | 分类广告 | 购物 | 简体/繁体 | 广告服务 | 联系我们 | 关于万维 | 登录/注册 |

|

|

“美国再乱,我也不会回中国。”这句话,放在任何一个中国培养的世界级天才身上,都足够炸裂。可偏偏,这话就出自尹希之口。

一个8岁自学微积分、12岁高考进中科大少年班、18岁被哈佛全奖录取、31岁成为哈佛最年轻正教授的“天之骄子”。

本应是国人骄傲的他,最终却选择留在美国、加入美国国籍。不少人愤怒甚至指责“忘恩负义”,可也有人理解他的选择。按理说,国家为他铺好了最宽的路,他却绕开归途,走进了异国的实验室。

这场关于家国与个人、理想与归属的抉择,注定不会有标准答案。尹希的故事,远比一句“科研无国界”复杂得多。这样的选择,你敢吗?

小学二年级,他已经能默写微积分公式。母亲一边无奈地摇头,一边忍不住偷偷自豪:“谁家孩子能对着黑板推导牛顿第二定律?”9岁半,他考入北京八中智力超常班,在高手如云的环境里依然成绩拔尖。

12岁那年,高考572分,被中科大少年班破格录取,成为当年最年轻的新生。少年班的五年,成绩门门90分以上,年年奖学金,从物理、数学到心理素质、身体素质,样样不落。

老师说他“骄傲得不像话”,同学说他“不合群”,他只淡淡回应:“我都记在脑子里了,为什么还要写在纸上?”兴趣,是他唯一的驱动力。他说:“喜欢物理,因为它能解释世界。”

真正的转折,发生在2001年。那一年,尹希顺利完成了中科大五年制本科学业。不到18岁的他,拿到哈佛、MIT、普林斯顿的全额奖学金录取。

哈佛物理系的录取信寄到家里的那天,是2001年7月的一个雨夜,尹希父母说:“去吧,去世界最顶尖的地方看看。”可他心里想的只有一件事,哪里的物理研究最前沿?在哈佛,他继续“开挂”,五年内拿下物理学博士。

2006年,哈佛甚至破例允许他留校做博士后。2008年,24岁的尹希成为哈佛物理系助理教授,一路高歌猛进。2015年,32岁的他晋升为哈佛大学正教授,创造历史。

那年秋天,哈佛高能理论组的公告只有短短一句:“祝贺尹希晋升正教授。按理说,这样的人才,国家自然不会放任他飘在海外。可就在所有人以为他会衣锦还乡的时候,尹希却做出了意想不到的决定。

32岁那年,尹希正式加入美国国籍。消息传回国内,舆论瞬间沸腾。有人说他“吃着中国的饭砸中国的锅”,有人说“科研无国界,哪里发展好去哪里”,还有人痛心疾首:“国家辛辛苦苦栽培你,你却投身他国。”

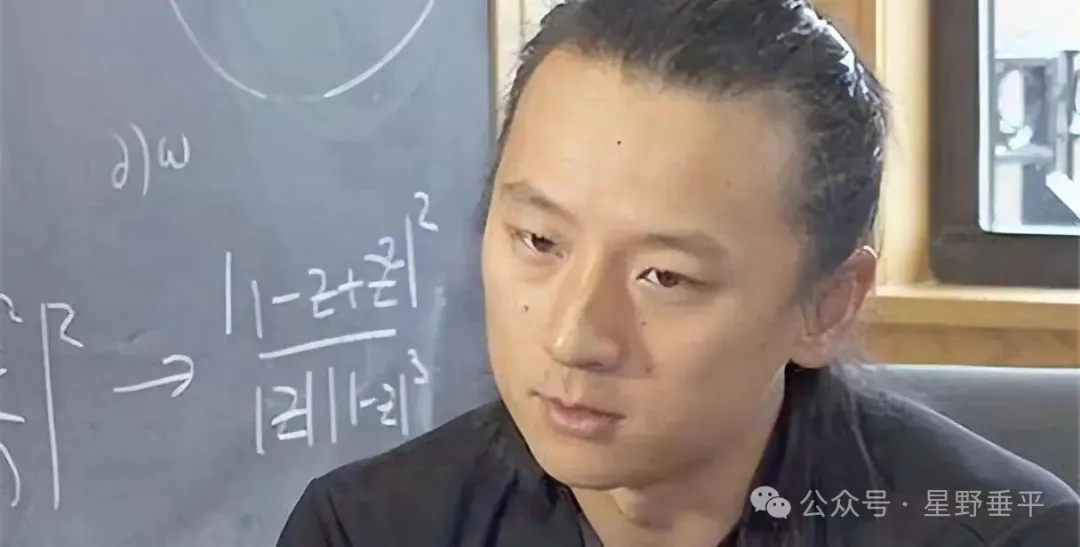

面对质疑,尹希的回应很克制,只说:“科学无国界。”他没有反击、没有辩解,只是坦言:“美国同行密度高,讨论效率高,基础研究宽容度高,经费申请透明,评价体系关注质量。”

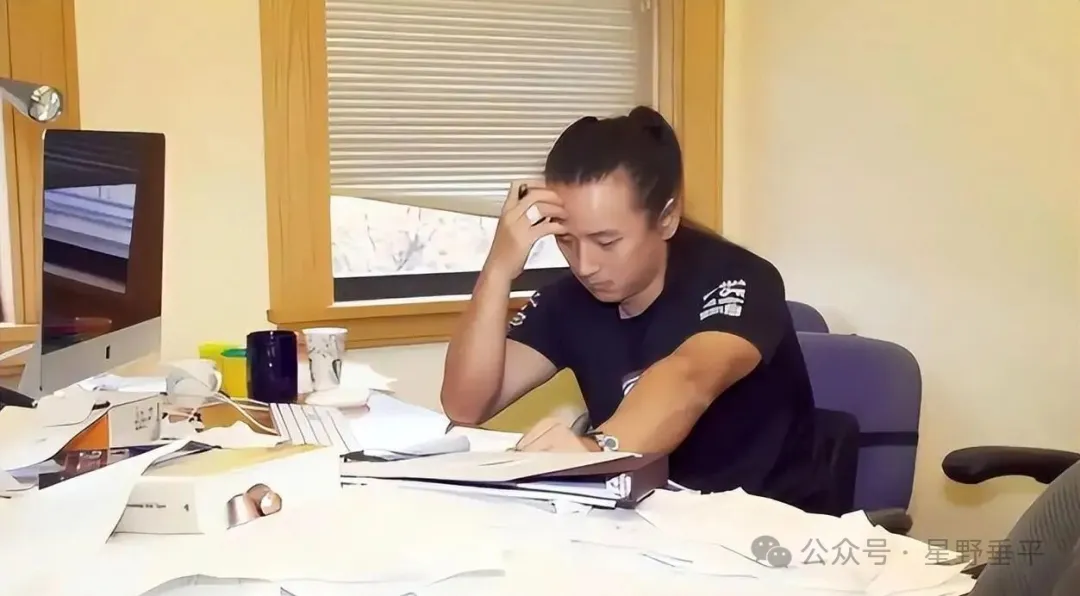

在美国,他可以专心做研究,凌晨三点的实验室里依然灯火通明,随时都有人讨论公式。“搞科研,最怕的不是没钱,是没人敢说不同意见。”反观国内,科研氛围、资源分配、学术自由,的确还难以与美国比肩。

2020年美国社会动荡、疫情肆虐,尹希依然选择留下。他说:“在美国,我能做自己想做的科学。”可回忆起小时候中国实验室的味道,他还是会愣神。那种熟悉的化学品气息,只有中国的实验室才有。只是如今,他已活成了“这般姿态”。

2025年,尹希42岁,依然是哈佛大学物理系最年轻的正教授之一。在波士顿的家里,有妻子、有孩子,生活安稳。每天泡在哈佛实验楼里,一杯咖啡、几个公式,常常熬到天亮。穿着普通,头发乌黑,看不出一点教授的刻板形象。

偶尔回国,也只是参加学术会议,更多时间都在研究弦理论。国内网友的不满不是没有道理。毕竟,尹希一路享受着国家最优质的教育资源,最后却为别国科研添砖加瓦。

可现实就是这样,这些年,清华、北大、中科大等名校的“天才少年”太多都留在海外。据统计,国家公费留学归国率不到15%。“中国鸡下的蛋,最终归了国外。”这话虽扎心,却是事实。命运路口,每个人都没有标准答案。

不是每个人都能成为尹希,也不是每个人都能承受他这一路的孤独。他没有辩解,也没有后悔,只是坚持“做自己想做的科学”。这其中的深层考量,外人恐怕永远难以感同身受。

如今的尹希,依然站在世界物理研究的最前沿。他没有忘记中国的起点,也没有在美国失去自我。科研的路,他走得极为孤独,也极为坚定。可那句“美国再乱,也不会回中国”,始终扎在许多国人心里。

生活从来不是只有一种答案,真正的选择,不在于别人怎么看,而在于自己能否承受得起代价。也许你无法理解尹希的选择,也许你会为国家人才流失感到痛心。但时间会证明,岁月会告诉我们,真正让人才留下的,不是道德裹挟,而是环境和尊重。毕竟,谁不希望,未来有一天,最优秀的人才,无论身在何处,都能心无旁骛地实现自己的科研理想。你怎么看?

| 当前新闻共有0条评论 | 分享到: |

|

||||||||||

| 评论前需要先 登录 或者 注册 哦 |

||||||||||||

| 24小时新闻排行榜 | 更多>> |

| 1 | 明明是世界领土大国,她偏要伪装成弹丸小国 |

| 2 | 爆北京拉响警报:2026头号风险浮出水面 |

| 3 | 中国金融圈炸锅,投行“第一美女”栽了 |

| 4 | 北京七环隧道大爆炸传出惊人内幕 |

| 5 | 消息:中共少校飞行员驾机自戕身亡 |

| 48小时新闻排行榜 | 更多>> |

| 1 | 波兰参战了 |

| 2 | 要玩真的了!他点名警告习近平 |

| 3 | 明明是世界领土大国,她偏要伪装成弹丸小国 |

| 4 | 万劫不复!中国正在重演晚清最后十年 |

| 5 | 更多人出事?北京流传神秘名单 |

| 6 | 会议内幕曝光!习等四人遭“围攻” |

| 7 | 北京大秀肌肉时刻,一张“致命照片”被公布 |

| 8 | 爆北京拉响警报:2026头号风险浮出水面 |

| 9 | 中国金融圈炸锅,投行“第一美女”栽了 |

| 10 | 北京七环隧道大爆炸传出惊人内幕 |

| 一周博客排行 | 更多>> |

| 1 | 2026年1月1日A4白纸自由宣言 | 万维网友来 |

| 2 | 刷屏的美国“斩杀线”与中共的 | 解滨 |

| 3 | 回国杂感:仓颉造字成真,有图 | 思芦 |

| 4 | (图文)不受欢迎的圣诞 | 范学德2 |

| 5 | 中共倒台路径预测 | 遍地是贪官 |

| 6 | 梅兰芳和兩位仍然在世的入室弟 | 玉质 |

| 7 | 安芃:男人的出轨和女人的出轨 | 水沫 |

| 8 | 中共国的金融危机何时爆发? | 山蛟龙 |

| 9 | 美国斩杀线:愚昧和麻木 | 汪翔 |

| 10 | 美国巨变:特朗普把三大最争议 | 文礼 |

| 一周博文回复排行榜 | 更多>> |

| 1 | 台湾问题:麻将停牌 | 随意生活 |

| 2 | 中共倒台路径预测 | 遍地是贪官 |

| 3 | 梅兰芳和兩位仍然在世的入室弟 | 玉质 |

| 4 | 川普到底卖了乌克兰没有? | 山蛟龙 |

| 5 | 第一美女:《越人歌》-宋祖英 | YOLO宥乐 |

| 6 | 做这道题,知道明年你要去哪? | 末班车 |

| 7 | 中共国的金融危机何时爆发? | 山蛟龙 |

| 8 | 关于离岸爱国 | 阿里克斯Y |

| 9 | 海外中文出版的新路基本开通, | 高伐林 |

| 10 | 70%美国大学毕业生找不到工作 | 乐维 |