| 新闻 | 视频 | 博客 | 论坛 | 分类广告 | 购物 | 简体/繁体 | 广告服务 | 联系我们 | 关于万维 | 登录/注册 |

|

|

在时代的洪流中,那些叱咤风云的名人、那些风流倜傥的雅士,身后大都有一位默默支撑他们的女性身影。她们或许是时代巨轮下被裹挟的悲剧人物,或许是家族价值的虔诚守护者,或许是在新旧交替的漩涡里挣扎的先行者。她们或以温婉的牺牲成全丈夫事业,或将家族使命化作日常修行,在平凡的生活中留下或深或浅的足印。

孙中山、蒋介石、毛泽东、朱德、鲁迅、郭沫若……这些在历史星空中熠熠生辉的人物,其背后原配夫人们的命运轨迹,如同被月光拂过的暗影。她们的青春在默默坚守中燃烬,笑容在家族祠堂里定格,泪水在时代巨变里蒸发。岁月悠悠,往事如烟,她们却在史册夹缝间顽强生长出可供后人触摸的温度。

1885年,18岁的卢慕贞在香山县翠亨村和19岁的孙中山举行了婚礼。那天,卢慕贞端坐在雕花婚床上,紫檀镜台映出她低垂的眉眼,她的指尖无意识地摩挲着嫁衣上的并蒂莲,耳边是前厅觥筹交错的喧闹。

这场婚姻,是典型的“父母之命,媒妁之言”。那时的孙中山,虽然对包办婚姻有所抵触,但在经济不能自立且拗不过家长意志的情况下,还是同意了这门婚事。婚后仅仅三个月,孙中山便前往香港继续学医,投身于自己的理想追求之中。

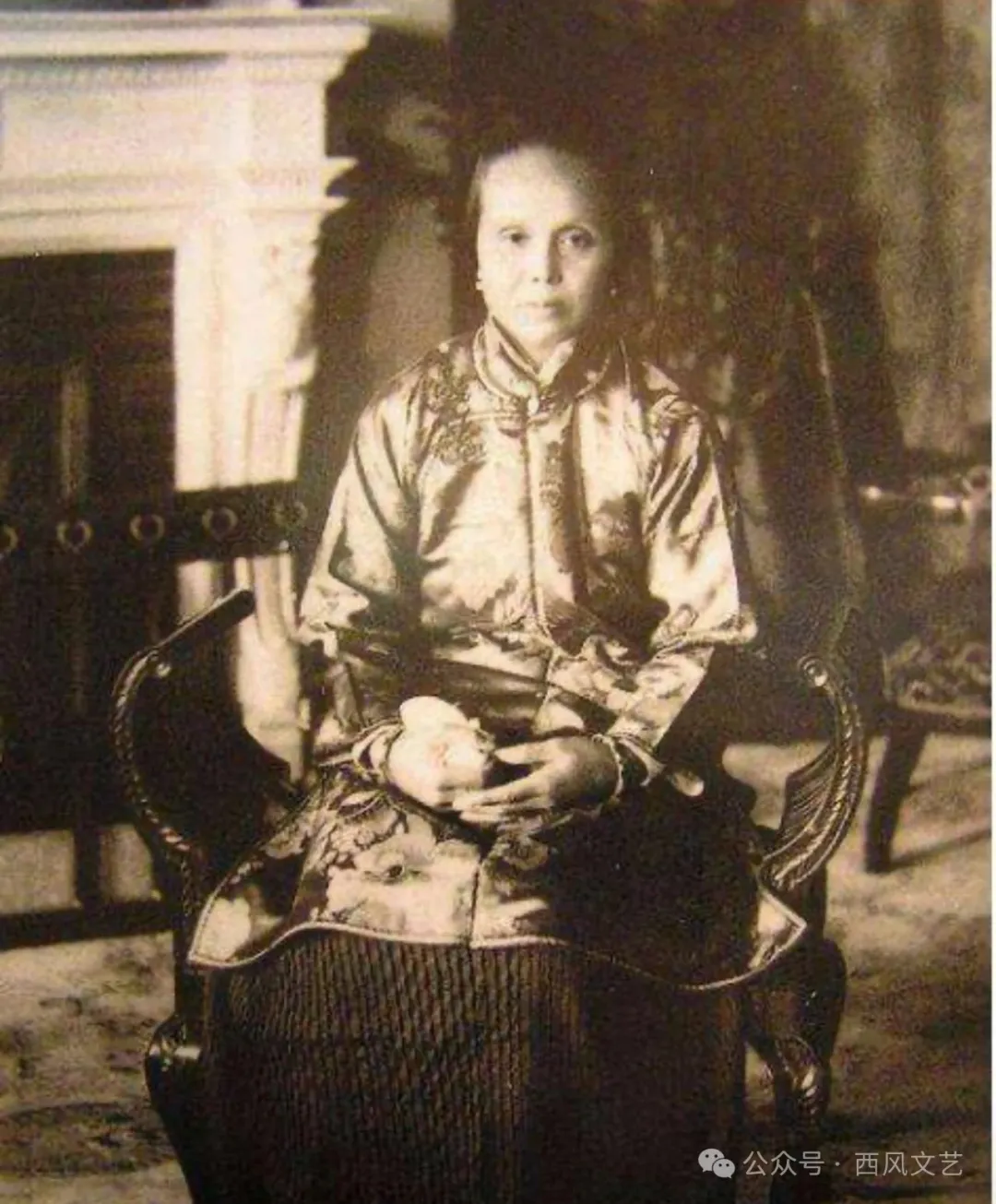

卢慕贞

卢慕贞是个勤劳贤惠的女子,她孝敬堂上双亲,关爱外出的丈夫。面对公婆的情绪,她总能巧妙化解;对待丈夫请来的客人,她也热情招待,因此乡邻都称赞她“孝敬贤淑,闻于乡党。”1891年,儿子孙科的诞生,为这个家庭带来了新的生机。此后,孙中山将更多的时间和精力花在谋求救国之道上,夫妻间相处的时间愈发稀少。

1894年,孙中山创建兴中会,踏上了反清的革命征程。广州起义失败后,卢慕贞带着家人开始了逃难生涯。在艰难的岁月里,她独自承担起养育儿女的责任,还为孙中山的革命活动担风险,让孙中山得以减少家庭的后顾之忧,全身心地投入到革命事业中。

卢慕贞跟着孙中山走过了颠沛流离的前半生,直到1911年12月29日孙中山就任临时大总统,生活开始稳定,卢慕贞也成为第一夫人,并跟着孙中山到各地考察、去日本出访,被尊称为“孙太夫人”或“卢太夫人”。

随着时代的发展,孙中山与宋庆龄志同道合,携手为革命奋斗。1915年9月,孙中山向卢慕贞提出离婚。深明大义的卢慕贞平静地接受了这一请求,她在信上写下“可”字,结束了与孙中山三十一年的婚姻,成全了孙中山与宋庆龄的爱情。离婚后,卢慕贞定居澳门,孙中山依然关心卢慕贞的生活,常写信寄钱给她。卢慕贞也并未因离婚而心生怨恨,她和孙中山的姐姐孙妙茜一起,还曾帮助抗日游击队在澳门购买枪支弹药、药品和医疗器械,为抗战贡献自己的力量,她的善良与大度,赢得了乡人的敬重。

卢慕贞与孙中山育有长子孙科、长女孙娫、次女孙婉。

1952年9月,卢慕贞因病不治在澳门去世,享年85岁。

毛福梅:庭院深深深几许

1882年12月18日,毛福梅出生在奉化岩头村的一个名门望族,家里世代经商,但作为女子她没有上过什么学堂,是一个没有接受过新思想教育的传统女性,在婚姻大事上,她也没能自己做主。1901年,19岁的毛福梅在父母之命、媒妁之言的包办下,嫁给了14岁的蒋介石。

这段没有任何感情的婚姻,开启了毛福梅悲惨的一生。毛福梅在蒋家,最初的角色更像是一个童养媳,她操持家务,照顾年少的蒋介石。然而,蒋介石和毛福梅不同,他接受过西式教育,在他眼里毛福梅相貌平平,还裹着小脚,大字不识几个,怎么看都看不上眼,一直不愿意和他独处,甚至心生厌恶。据说,结婚的头一天,蒋介石压根没去新房,跑去和母亲住在一起,留下毛福梅独守空房。

毛福梅

此后,蒋介石的事业蒸蒸日上,当上了北伐军总司令,还被孙中山提拔为黄埔军校校长。蒋介石在外面的世界里,接触到各种女人,对毛福梅逐渐疏远。即便在1910年蒋经国出生后,两人的关系也没有明显改善。

1927年,蒋介石认识了出身高贵的宋美龄,宋家是当时的四大家族之一,还是孙中山的妻妹,加上宋美龄本人气质出众,如果能和宋美龄结婚,靠着宋家的帮助,那么他在事业上的路会平坦很多。为了迎娶宋美龄,蒋介石与毛福梅离婚。不过,毛福梅“离婚不离家”,依然住在蒋家祖宅丰镐房,以蒋介石原配身份生活着,被人们称为“毛太夫人”。

毛福梅一生都生活在传统的束缚之中,她勤劳善良,恪守妇道。尽管丈夫对她冷淡,但她始终坚守着蒋家,操持着家中的大小事务。她把全部的心血都倾注在儿子蒋经国身上,对蒋经国的成长产生了深远的影响。

1939年12月12日,日军对蒋介石老家溪口进行了轰炸。毛福梅在安排好家人后,想起来没关门,又跑了回去,就在这时,一枚炸弹从天而降,正巧砸中了蒋家大院,毛福梅来不及躲闪,不幸丧生,时年57岁,结束了自己平凡又坎坷的一生。

罗一秀:竹影婆娑掩孤冢

1936年,毛泽东在陕北接受美国著名记者埃德加·斯诺采访时,曾说:“我十四岁时,父母给我娶了一个二十岁的女子,可是我从来没有和她一起生活过——后来也没有。”美国著名作家、记者索尔兹伯里在他的新著《长征秘闻》中,也谈到毛泽东的第一次婚姻:“毛十五岁时,他父亲曾强迫他与一个比他大四五岁的女子结婚。他出于礼仪参加了婚礼,但拒绝与她接触。由于这桩不圆满的婚事,这个女子的名字始终没有透露过。”

罗氏祖母毛氏,是毛泽东的祖父毛翼臣的堂姊妹,即毛泽东的姑祖母。毛泽东的父亲毛顺生对这位表侄女甚为喜爱,因此特意向罗家提出结亲的要求。旧时,亲上加亲,视为美举。

罗一秀

1907年,在父母包办、媒妁之言下,18岁的罗一秀明媒正娶到毛家,帮婆婆料理家务,自是一个好帮手。与弟媳王淑兰(毛泽民原配)相处得很好,也很体贴丈夫,为丈夫送茶送饭,洗衣浆裳,公婆对她非常满意。

彼时的毛泽东,正处于思想觉醒的阶段,对这种传统的包办婚姻极为不满。但为顾及父母亲友的面子,毛泽东默默接受了这桩婚姻。罗一秀在毛家生活了三年多,这段婚姻中,两人之间缺乏共同语言和情感交流。毛泽东一心追求新思想、新知识,渴望走出韶山,去探索更广阔的世界,而罗一秀只是一个传统的农村女子,她的生活局限于家务和农事。

1910年大年初二,罗氏因患细菌性痢疾不幸去世,年仅21岁。毛泽东那年17岁。罗氏在毛家度过了人生旅程上短暂的最后三年,静静地躺在了苍松翠竹的山岗上。她的一生,就像那个时代无数被包办婚姻束缚的女性一样,在无声无息中度过,成为传统婚姻制度的牺牲品。她和毛泽东之间,没有爱情的火花,更多的是一种无奈的结合。但她的存在,也从侧面反映了当时社会的婚姻现状,以及新思想与旧传统之间的激烈碰撞。

罗氏去世二十年后,宗族所修的《毛氏族谱》齿录卷十五中说:“(毛泽东)原配罗氏,清光绪十五年己丑九月二十六丑时生,宣统二年庚戌正月初二寅时殁,葬韶山南岸土地冲楠竹堕,酉山卯向。”族谱上把罗氏列为毛泽东的原配,把“杨氏”(开慧)列为“继配”,把“贺氏”(子珍)列为“再娶”,并将毛泽东与第二任妻子杨开慧所生的第三个儿子毛岸龙列在罗氏的名下,承祧罗氏。罗氏病逝后,由公公婆婆做主,葬于韶山冲上屋场楠竹林毛家的祖山,即毛泽东故居对面的山上,毛家大儿媳身份得到确认。

刘从珍:残照映雪白头吟

朱德元帅的一生波澜壮阔,他的婚姻故事也如同一幅独特的画卷,其中与第一任夫人刘从珍的过往,虽短暂却令人感慨。

1905年,年仅19岁的朱德,在那个传统观念浓厚的时代,遵从父母之命,与大他两岁的表姐刘从珍结为夫妻。当时表亲联姻是常见之事,然而对于思想进步的朱德而言,并不是理想中该以爱情为基础的婚姻,而是父母之命下不得不完成的一件使命。那时,像霍去病“匈奴未灭,何以家为”一样,有志青年中流行“中国未获自由前,何以为家”的说法,朱德也怀揣着救国救民的抱负,对这场包办婚姻难以完全认同。

婚后第二年,朱德去云南讲武堂读书,后参加蔡锷领导的护国战争。此后,朱德踏上了革命的征程。而刘从珍则留在老家,独自面对生活的种种。她勤劳善良,绩麻纺线,自给自足,从不向在外的朱德索要钱财。在朱德父母面前,她侍奉周到,孝顺有加,深得老人的喜爱。

在朱德后来的岁月中,对于自己的结发妻子,他的内心充满了亏欠。虽然他们没有夫妻之恩爱,但毕竟还有姐弟之情意。朱德驻军泸州时,曾将母亲和刘从珍接到旅部,让她们过上了一段安定的生活,这份感恩之情,也体现出朱德对家中发妻的一丝牵挂。

晚年刘从珍

国共交战期间,朱德被国民党通缉,蒋介石派人三次挖掘朱德家的祖坟,给朱家带来巨大的灾难。刘从珍虽柔弱,却展现出坚韧的一面,她选择吃斋念佛,用自己的方式为朱德祈求平安,从此再未改嫁。

新中国成立后,身居高位的朱德没有忘记这位结发妻子,他写信邀请刘从珍到北京居住,希望能给予照顾。刘从珍虽然对这位表弟丈夫心存念想,但并没有受邀去北京,而是以不愿离开家乡为由婉言谢绝。1958年,刘从珍在家乡病逝,享年75岁。朱德得知消息后,让儿子朱琦和女儿朱敏赶回老家送葬,以表达对原配夫人最后的尊重。

刘从珍与朱德的婚姻,没有夫妻间的耳鬓厮磨,没有生育子女。但在那个特殊的时代背景下,却有着别样的温情与坚守。刘从珍用一生的等待与付出,诠释了传统女性的善良与坚韧;朱德虽对这段婚姻有过无奈,但始终心怀感恩与尊重。他们的故事,是那个时代无数包办婚姻的缩影,也是历史长河中一段不可忽视的情感记忆。

朱安:苔痕漫过旧时窗

1878年,朱安出生在绍兴城里的一户商人家庭,父亲从小就教养她脾气和顺,母亲则教她做针线、下厨房。当她四五岁时,被母亲带进一个小房间,脱掉鞋袜后,就注定了她一生的宿命。1899年,朱安21岁,仍然待字闺中,家人着急忙慌地找亲戚四处斡旋,终于与同城周姓前任官员家的长孙议上了婚,他便是时年18岁的鲁迅(周树人)。

1906年,鲁迅被母亲以病为由从日本骗回国内,与朱安结婚。这场婚姻,从一开始就充满了悲剧色彩。朱安是一个目不识丁的小脚女人,她与在日本接受了新式思想的鲁迅之间,存在着巨大的鸿沟。

结婚当晚,鲁迅一句话也没有和朱安讲,第二天晚上就睡到了书房。婚后,两人之间的交流少之又少,每天几乎只有三次简单的对话:叫早、临睡问是否关门、索要家用钱。鲁迅曾试图让朱安放下裹脚、学习读书写字,以缩小两人之间的差距,但朱安无法做到,她完全是一个被传统礼教塑造的女性。

朱 安

1912年,鲁迅离开绍兴北上,两人开始了长达七年的独居生活。1919年,朱安跟随鲁迅来到北京,她依然尽心尽力地照顾鲁迅,试图用自己的方式赢得丈夫的认可。她从菜的剩余判断鲁迅的口味,平日绝不去打搅鲁迅工作,甚至总是提醒同院的俞家姐妹安静些,以免吵到鲁迅写文章 。可鲁迅对她始终很冷淡,为了避免交流,甚至想出用箱子和箱盖来传递换洗衣物信息的方法。

随着时间的推移,鲁迅身边出现了许多新式女学生,她们与朱安截然不同。朱安感到了深深的自卑,她曾偷偷跟着这些新女性学体操,也下狠心去剪了发髻,但这一切都无法改变她在鲁迅心中的地位。1926年,鲁迅和许广平一起离开了北京,朱安的希望彻底破灭。她曾说:“我好比是一只蜗牛,从墙底一点一点往上爬,爬得虽慢,总有一天会爬到墙顶的。可是现在我没有办法了,我没有力气爬了,我待他再好,也是无用。”此后的十年,朱安只再见过鲁迅两次。

1936年鲁迅逝世后,朱安和婆婆由鲁迅后来的伴侣许广平一起供养。晚年,朱安生活穷困,一度想要出售鲁迅的藏书来维持生计,但最终被许广平及上海文化界进步人士制止。1947年6月29日,朱安因病逝世,享年69岁,被葬于西直门外保福寺中。

张琼华:青衣江畔守孤灯

张琼华1890年出生于四川乐山苏稽镇张沟。1911年9月,20出头的张琼华受父母之命,与当时尚在成都读中学的郭沫若订婚。

次年春天,二人正式成婚。但是这场没有爱情的包办婚姻令二人十分痛苦。婚后仅5天,郭沫若便离开乐山,回到成都读书,后又转至日本与安娜结合,直至1939年父亲病重才回家探亲。这期间,张琼华不断寄信给他报告家中二老的情况,并对他表示深切的关心。但郭沫若从未回过信。期间,张琼华操持家务、孝敬公婆,与叔嫂姑婆和睦相处,赢得全家的尊重与信赖。

张琼华

1939年7月,郭父病重,郭沫若携现任妻子于立群怀抱刚生下三个月的儿子回家奔丧时,张琼华也给予他们全面周到的照顾,不仅房子让给他们居住,还亲自为于立群烹饪营养饭食。

新中国成立后,张琼华的一切生活费用全由郭沫若供给。1963年,张琼华专程前往北京,本想亲自看看丈夫,并未见到,被郭沫若委托秘书代为接待。只好买一只铝锅、一段黑灯心绒和一些小纪念品后匆匆返回老家乐山。

1978年郭沫若逝世,家人瞒着张琼华深怕她发生意外。1979年6月,四川举行首届郭沫若学术讨论会,于立群所生的两个女儿郭庶英和郭平英应邀出席后前往乐山看望张琼华。在二人喊她妈妈后,得知她们的身份不忍哭泣。

1980年6月,张琼华去世,终年90岁。

历史总爱在转折处落下浓墨重彩的注脚。当新世纪的曙光刺破封建长夜,这些困守旧世界的女子,却成了时代幕布上渐淡的水痕。她们的悲欢沉淀在泛黄的字纸里,她们的守望凝固在老宅的门楣上。那些未及说出口的期盼,那些被礼教碾碎的情愫,最终都化作族谱上寥寥数语的注脚,在时光长河里浮沉。

而今重读这些故事,恍若开启尘封的妆奁。褪色的绢花、断裂的玉簪、干涸的胭脂盒,件件都是旧时代的残章。当我们以现代目光审视这些困在围城里的灵魂,不应只是简单的悲悯或批判。她们用一生诠释的“妇德”,何尝不是某种惊心动魄的坚守?她们虽未在历史的舞台上大放异彩,却以自己的方式,见证了时代的变迁,成为历史长河中不可忽视的存在。

| 当前新闻共有0条评论 | 分享到: |

|

||||||||||

| 评论前需要先 登录 或者 注册 哦 |

||||||||||||

| 24小时新闻排行榜 | 更多>> |

| 1 | 得知马杜罗被抓 中共国师自搧巴掌,气哭 |

| 2 | 武汉封城市长周先旺 靴子终于落地了 |

| 3 | 这3国巨额军事投入全打“水漂”,中国最惨 |

| 4 | 巧合?世界两大“强人”同日落网 |

| 5 | 刀光剑影,爆空军司令涉嫌刺杀张又侠? |

| 48小时新闻排行榜 | 更多>> |

| 一周博客排行 | 更多>> |

| 一周博文回复排行榜 | 更多>> |