| 新闻 | 视频 | 博客 | 论坛 | 分类广告 | 购物 | 简体/繁体 | 广告服务 | 联系我们 | 关于万维 | 登录/注册 |

|

|

从苏黎世机场出来的那一刻,我的第一反应不是“哇,好美”,也不是“哇,好贵”,而是:“这国家是不是每十分钟就有人打扫?”

地面干净得像刚上蜡的医院走廊,连机场厕所的马桶边缘都没有一滴水迹。

我推着行李走到电梯口,看到一个小哥拖着地,地刚擦完,他站在旁边举了块牌子——不是提醒滑倒,而是写着:“请暂停三分钟,等待完全风干。”

我呆住了。他笑着对我点点头,我也跟着点头,装出自己早就习惯这一切的样子。

那一刻,我意识到,我不是来旅游的,我是来接受震撼教育的。

瑞士人的“干净”,是制度化强迫症

在瑞士,不用担心踩到口香糖、闻到下水道,甚至不需要避开人群——因为每个人都避着你走。

不是清洁工,是邻居。

他戴着蓝色塑胶手套,用喷雾和布擦了一遍又一遍,连桶口的螺丝缝都不放过。我看了快10分钟,他一抬头正好看见我,冲我一笑,接着擦。

这不是为了面子,这是真心热爱干净。

我朋友说,瑞士小孩从小学就上“环保责任课”,学校教你分类、教你收拾、教你回收瓶盖。长大后还得背着一个叫Sammelsack的环保袋,把可回收的东西装进去,拿到专门回收站称重、交钱、登记。

以为这叫环保,他们觉得这是“自我价值体现”。

在瑞士,不讲规则不是不文明,是犯罪。

瑞士公共空间的“静”

你要是第一次来瑞士坐火车,会经历一次前所未有的“社交真空”。

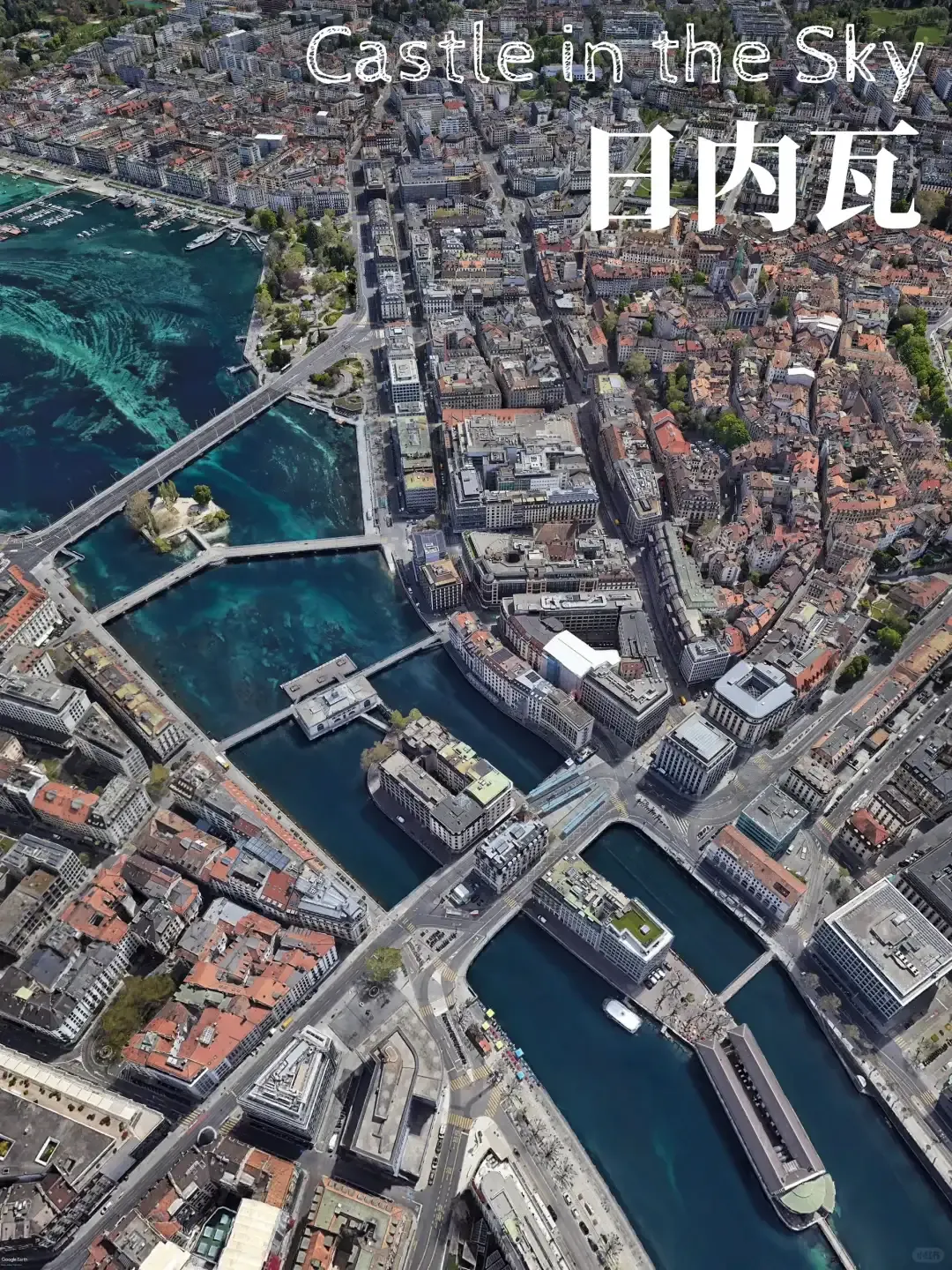

我坐在日内瓦开往伯尔尼的列车上,车厢几乎满员,但没有人说话。没有人打电话,没有人吃东西,甚至没有人看彼此。

只有风景在动,人像静止的。

我试图小声问朋友一句:“我们是不是坐错车厢了?”

他赶紧摆手:“嘘——你说话声音太大。”

然后我注意到头顶的标识:“Silent Carriage”(静音车厢)。

可问题是——全车厢都是静音。

这种“沉默的公共空间”,让我全程紧张。

我不敢咳嗽、不敢翻包、不敢掏纸巾。

在瑞士不“自觉”,别人不会骂你,但会被全场“凝视到死”

我第一天在超市结账的时候,付款速度有点慢。刷卡失败了三次,机器死活不识别Apple Pay。

后面排队的老奶奶没说话,但她的眼神足以让我灵魂升天。

收银员没有抱怨,只是清了清嗓子,说:“We also accept cash.”

我掏出钞票时手都在抖。

那一刻我明白了——在瑞士,没有人会骂你,但所有人都可以用眼神控诉你。

这种社会风气不是“大家都好”,而是“谁都别打扰谁”。

我后来学聪明了:先看别人怎么做,再动手;先找零钱位置,再排队;先查地图位置,再走路。

在瑞士,懒惰不丢脸,打扰别人就很罪恶。

价格羞辱,是“文质彬彬的破产仪式”

第一次在苏黎世吃饭,我点了一个牛肉汤、一份土豆泥、一杯苏打水。

账单上写着:48瑞郎。

我脑子一顿:折合人民币380元???

重点是——我还饿。

服务员看我惊讶的样子,居然还温柔提醒:“您这份是中号,如果食量较小,我们也有迷你套餐,37瑞郎。”

我后来发现,在瑞士:

一杯普通拿铁=35元

一份快餐汉堡=75元

一瓶矿泉水=18元

超市5颗草莓=22元

不是奢侈,是“瑞常”。

我不是吃不起,是我觉得自己不该花得这么没有尊严。

你坐在高洁干净的餐厅里,吃着比日本怀石料理还贵的三明治,周围人都慢条斯理,你不好意思狼吞虎咽,更不好意思吐槽。

在瑞士,穷不被歧视,但你会被生活羞辱。

瑞士人的“热情”,是客气版的“保持距离”

你会以为:这么规矩的国家,一定也很冷漠吧?

不对,瑞士人笑得可真诚了,只是——永远不走近你半步。

你问路,他们会掏出手机帮你查地图、推荐最近路线,但绝不会说“我带你去”。

你进咖啡馆,他们会冲你微笑、问你“今天好吗”,但你哪怕坐太久,他们也不会提醒,只会在柜台多看你两眼。

我在民宿住了三晚,房东在check-in时笑容可掬地说:“需要什么可以随时发消息。”结果我发了三条,他只回了“OK”、“Noted”、“Have a good night”。

这种“保持微笑但不让你入侵”的热情,像极了瑞士钟表:精确、流畅、冷静、不能碰。

连“风景”都在教你做人

我本以为瑞士最治愈的是风景,结果我错了。

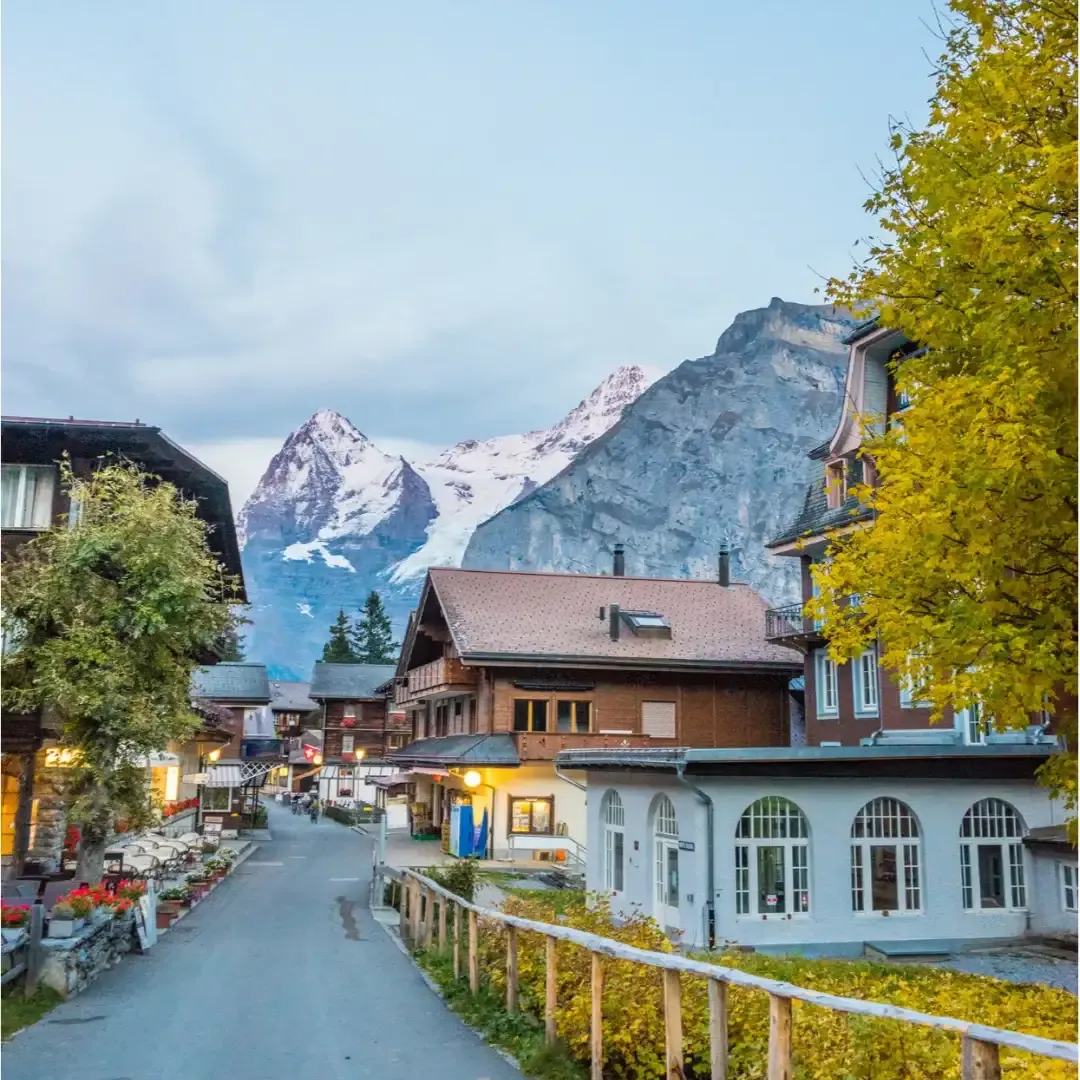

我从琉森去因特拉肯的那天,坐了整整三个小时的火车,看着窗外雪山、湖泊、草原、木屋一路切换,起初我兴奋得像小学生。

但过了一小时,我开始紧张。

到了第二小时,我陷入沉思。

第三小时,我居然开始自我审视人生。

瑞士的风景不是“美”,是规整、干净、秩序的极致,仿佛连一片落叶都按照规定的位置坠落。

你在这样的景色里走久了,会开始质问自己:

我配吗?

我能像这条小路一样,不出轨、不越界吗?

我人生是不是太乱了?

租房这事,在瑞士像“考公务员”

我刚到苏黎世时,想着“欧洲国家租房应该很人性化吧”,结果不到48小时就被制度扇了三巴掌。

第一巴掌是押金。

房东说:“三个月租金押金+第一月预付款,不议价。”

我一算,刚毕业没几年的我,工资直接掏空三分之一。

第二巴掌是合约。

合约长达十几页,里面写着什么时间段可以洗衣服、周末能不能吸尘、阳台植物不能超出栏杆多少厘米……简直是租个房先考租客资格证。

第三巴掌是邻居。

我有次晚上9点洗澡,水声稍大。第二天早上门口贴了张纸条——不是英文,不是德文,是手写法语,意思大概是:“感谢您未来的安静与配合。”

我住的是德语区。

我问房东:“是邻居写的?”

他点头:“他们不喜欢直接冲突,会委婉处理。”

我忍不住脱口而出:“委婉得像恐吓。”

在瑞士,租房就像住进一套社会标准化管控程序。

你不能太吵、不能太香、不能太晚、不能太自我——否则,不是被驱逐,是被“群体视线隔离”。

多语言混乱:不是听不懂,而是不知道该说什么

瑞士的“多语言国家”人设太成功了,以至于我以为带着一口流利英文就能畅行无阻。

结果刚落地巴塞尔,我说了一句:“Hi, do you know how to get to the tram?”

对面收银员用一口浓浓德语回答:“Ich verstehe nicht Englisch。”

我只好换成蹩脚德语:“Entschuldigung…”

她打断我:“Parlez-vous français?”

我???这不是德语区吗?

后来我才知道,瑞士有四种官方语言:德语、法语、意大利语、罗曼什语。不同地区说不同语言,有些城市甚至一条街的语言是分界线。你走过一座桥,语种就变了。

有次我在洛桑点咖啡,想说英文,对方白眼一翻:“You are in Suisse Romande. Speak French.”

还有一次,我刚开口问路,对方看我像亚洲面孔,干脆用中文说:“你走错了,往那边。”

我当场震惊:你是中国人?

他说:“不是,我学中文六年,方便做中国生意。”

这种语言错乱不是浪漫,而是让人无所适从的文明排他。

你以为语言是桥梁,但在瑞士,语言先定义你是不是“自己人”。

说英语,他们觉得你是游客;说中文,觉得你是钱包;说错德语,觉得你是外地人;

只要不是本地腔,他们就觉得你“不属于这里”。

结尾

瑞士不逼你改变,但会让你不自觉地开始“自我标准化”。

| 当前新闻共有0条评论 | 分享到: |

|

||||||||||

| 评论前需要先 登录 或者 注册 哦 |

||||||||||||

| 24小时新闻排行榜 | 更多>> |

| 1 | 他才是中南海变天关键一子 |

| 2 | 趁习不在 公安部人事突变 |

| 3 | 王毅如“过街老鼠” 党媒装疯卖傻 |

| 4 | 中国人“生死轮回”的说法 很可能被证实是 |

| 5 | “看到中国正在如此之快地赶上来令人震惊” |

| 48小时新闻排行榜 | 更多>> |

| 1 | 坦克车队夜过长安街 北京果然出事了 |

| 2 | 影片疯传引联想 北京这下慌了 |

| 3 | 他才是中南海变天关键一子 |

| 4 | 趁习不在 公安部人事突变 |

| 5 | 王毅如“过街老鼠” 党媒装疯卖傻 |

| 6 | 炸烂北京!录音曝光习一脸懵逼 |

| 7 | 蔡奇突然反水 和习唱对台戏 |

| 8 | 中国人“生死轮回”的说法 很可能被证实是 |

| 9 | “看到中国正在如此之快地赶上来令人震惊” |

| 10 | 张又侠“枪指挥党” 政治局势力版图大变 |

| 一周博客排行 | 更多>> |

| 一周博文回复排行榜 | 更多>> |