| 新闻 | 视频 | 博客 | 论坛 | 分类广告 | 购物 | 简体/繁体 | 广告服务 | 联系我们 | 关于万维 | 登录/注册 |

|

|

一

俞樾,俞陛云,俞平伯,俞家三代皆为大师。

曾祖俞樾,淅江德清人,晚号曲园居士。当年他参加会试考试,在试卷中写有一句诗“花落春仍在”,被曾国藩赏识,成为其门生。后来,俞樾致力于学术研究,被称为清朝考证学的最后一个大师,也是章太炎、吴昌硕、陈汉章等人的老师。

父亲俞陛云,才气逼人,是名列第三的探花。

俞平伯生于1900年的腊八。出生前,母亲梦中曾有和尚登门化缘,想他是高僧转世,因此取小名为僧宝。先生十岁之前,家人不许他去寺庙,恐怕佛爷把他带回去。

1917年,俞平伯与表姐许宝驯在北平结婚,贺客中有黄侃教授,还有傅斯年、许德珩等同学。表姐是杭州舅舅家的女儿,大他四岁,温婉端庄,并通晓诗词,谙熟《红楼》。

1920年1月,俞平伯赴英留学,同伴有傅斯年、钱昌照等人。据说俞平伯要留学,家人不放心,直至他说与傅斯年同行,全家这才准允。傅斯年与俞平伯大四岁,为人处世较之俞平伯要老练得多。两人既是北大同窗,又是同一个宿舍的好友,在家人看来,傅斯年就像俞平伯的老大哥,可以在异乡处处关照俞平伯。

入学两周后,俞平伯突然离去,这令傅斯年惊慌失措,四下寻找。直至在一艘轮船上找到了俞平伯,原来他是想家想得受不了。傅斯年苦劝朋友,继续留在英国学习,但此时的俞平伯已去意已决,傅斯年只好黯然作罢。

后来,傅斯年在致胡适(时任北大教授)的信中写道——

他到欧洲来,我实鼓吹之,竟成如此之结果,说不出如何难受呢!平伯人极诚重,性情最真挚,人又最聪明,偏偏一误于家庭,一成“大少爷”,便不得了了;又误于国文,一成“文人”,便脱离了这个真的世界而入一梦的世界。我自问我受国文的累已经不浅,把性情都变了些。如平伯者更为长叹。但望此后的青年学生,不再有这类现象就好了。

外孙长大后,曾就此事问过外婆。只见外婆淡然一笑:“那是因为没有足够的钱,哪里会是为我呢?“

总之,俞平伯兴到即来,兴尽即返,性格之洒落不羁可以想见。

季羡林回忆——

俞先生在清华讲诗词,很有吸引力。在课堂上他选出一些诗词,自己摇头晃脑而朗诵之。有时候他闭上了眼睛,仿佛完全沉浸在诗词的境界之中,遗世而独立。

只见了蓦地睁大了眼睛,连声说:“好!好!就是好!”学生正眼巴巴地等他解释好在何处,他却已朗诵起第二首诗词来。

昔者晋人见好山水,便连声说:“奈何!奈何!”仔细想来,这是最好的赞美方式。因为,一落言语,便失本意,反不如说“奈何”。

俞平伯个子不高,头方而大,镶金牙,戴深度近视眼镜,穿一身褪色的蓝布长衫。有一天,他忽然剃光了脑袋。众目睽睽之下,他怡然自得,泰然处之,光着个脑袋,仍然在课堂上高喊:“好!好!就是好!”

俞平伯一向不赞成将诗词、古文一字一句地释为白话,认为那种作法无助于对原著的理解。

他曾写道——

诗词于空里传神处,吟诵有时比解释更为切用。现在还是这个意思。杜甫诗云:“新诗改罢自长吟“,可见他的诗句从吟诵得来……

对治学也别无妙法,恐只有多看细读。只有多读,读多了,自然就通了。俗话说“读书破万卷,下笔如有神”,想神,就得读破万卷书。

这番话,也许就是俞平伯成功的经验之谈。

二

1937年7月28日,北平沦陷,俞平伯因有年迈老人需要照顾,不能远离。此后,日本人多次表示希望俞平伯与他们合作,均遭拒绝。若不是老师周作人从中周旋,他很有进班房的可能。

在北平文化界,俞平伯与周作人关系最密,在西南联大的好友朱自清担心他步周作人后尘,给他写信,希望他洁身自好。其间,俞平伯一心帮助北平做地下工作的爱国人士,从不考虑自己的安全,全力相助。

妻弟回忆——此期间,兄淡泊明志,清操自持。周作人为伪北大文学院院长,后且出任伪教育督办,与平兄师友至交,而始终未以一言相浼,盖知之至深。

沦陷八年,俞平伯在私立中国大学任教,薪水微薄,家中生活十分清苦。屋漏偏逢连阴雨,家中又连续两次失盗,衣物丢失殆尽。

妻弟记得——

余亦咸经济困难,余妇乃有在家创办交卖会之举,取家中及亲朋处之无用旧物标价售卖,酌取手续费。姐后亦仿行,古槐书屋曾为货场,平兄且曾亲为记账。

东城的老君堂寓所,那是俞平伯曾祖俞樾、父亲傅陛云住过的老屋。屋宇数楹,极为宽敞。满庭古槐,绿荫遍地,幽静极了。此时,古槐书屋成了热闹之地,先生、夫人联手操办交卖会,实属无奈之举。

万取千焉,千取百焉,其实皆什一也;以其所有,易其所无,岂曰小补之哉。

外孙韦柰问起外婆往事,外婆说:“那阵子可真难过,终日提心吊胆。给日本人做事,情况当然会好得多,但是,当汉奸则不可,你外公是对的。“

1943年,家中发生了一件石破天惊的“大事“。

女儿俞成自西南联大毕业后,留在昆明工作,结识了一个葡萄牙小伙子——英国新闻处记者约瑟夫,不久在昆明结婚。

江南名门俞氏的千金,嫁给一个外国人,这可足够轰动。

连当年的清华曲友,出任西南联大教授的浦江清,在写给妻子张企罗的家书中,也提及——平伯的女儿二人均在此,一人最近与一葡萄牙人结婚了。平伯有一外国女婿,恐怕做梦也想不到的。

的确,俞平伯先生也是大惑不解,所作《大女于归》,诗曰——

女初入抱忧难堪,今拟于归西海边。

岂道神州无俊望,或与殊俗有前缘。

人言此事何须诧,愧我痴愚却损眠。

蛮语参军应不恶,只愁冰玉两茫然。

女儿俞成给古老的中国家庭带来了些洋气,在其影响下,每逢圣诞节,家中摆上茶点,并有很好的蛋糕和香浓的咖啡。俞平伯特别喜欢喝咖啡,何时养成这一习惯却无从考证。外孙常开玩笑说:“外公两次出洋,都没学会穿西装,却学会了喝咖啡。”

三

1921年春夏之交,俞氏夫妇住在在杭州城头巷。历时三个月,俞平伯写了《红楼梦辨》一稿。一天,他带书稿出门去看朋友(也可能是去出版商那儿交稿)。傍晚回家时,只见神情发楞,若有所失。原来他乘黄包车,把书稿放在座上,下车忘了拿,等到想起去追,车已远去,无处可寻了。夫妻二人木然相对,心里别提多别扭了。

事有凑巧,几天后,顾颉刚(或是朱自清)来信,说一日在马路上看见一个收买旧货的鼓儿担上赫然放着一堆文稿,不免走近去瞧,竟就是“大作”,惊诧之下,便花了点小钱收买回来。就此,书稿“完璧归赵“。

忆及此事,俞平伯感慨颇多——若此稿找不到,我是绝没有勇气重写的,也许会就此对红楼梦的研究搁置。

生活本是一出戏,塞翁失马,焉知非福。1954年,没想到这部失而复得的书稿《红楼梦辨》,加入俞平伯三十年来的其他论述,改名《红楼梦研究》后,竟成了众矢之的,遭遇了大批判。这是一次“所有从旧社会过来的知识分子都受到极大震动”的政治运动,俞平伯也因此成为唯心主义的代表。

远在岭南的陈寅恪,对着来访的北国友人,连连询问俞平伯的情况。甚至连俞氏家族在苏州的祖居是否还在也问到了。

陈寅恪与俞平伯是世交,陈的爷爷陈宝箴是曾国藩的幕僚,俞的曾祖俞樾是曾的门生。而七七事变前,陈寅恪与俞平伯又同在清华任教。

多年后,夫人偶尔对外孙韦柰提及当年的情况,也是轻描淡写地一带而过——那时我和你外公都很慌,也很紧张,不知发生了什么事,连往日的朋友都很少走动。我很为他担心。但总算还好,过去了。

实际上,夫人经过那次运动,始终心有余悸,多次劝俞平伯免谈红楼,甚至当家人聚谈,丈夫兴致来了大讲红楼的时候,夫人也总是念叨:“你就少说几句吧!”

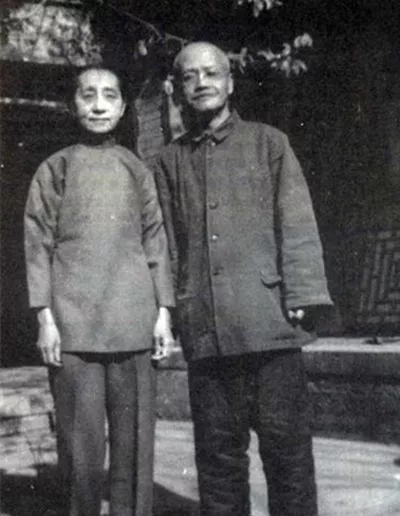

1949年俞氏夫妇在北京老君堂寓所

四

1966年文革爆发。一个夏季的夜晚,淅淅沥沥的雨下个不停。红卫兵的敲门声、吼叫声,响彻在老君堂寓所的门里门外。“俞平伯出来!”“打倒牛鬼蛇神!”抄家开始,所有的房间都被掀个底儿朝天,没找到金银珠宝,只是几代人的藏书,像地毯一样厚厚地铺在地上,任“千百只脚”在上面踩踏。

俞氏夫妇被围在院子中间,被推搡着,并要求交行罪行。此时,夫人的头发已被剪得乱七八糟。

更难过的,俞平伯的母亲已年近八十,被逼迫着穿上寿衣,并让俞平伯夫妇跪在她面前,做出号哭的样子。毁掉八旬老人的一口寿材,带走家中的所有藏书及值钱的物品,红卫兵这才扬长而去。

老母、俞氏夫妇被勒令搬到跨院的三间北房里,女儿俞成被撵至隔壁一个大杂院内不足11平米的小房里。

至此,俞平伯每天去单位接受批判、写检查;夫人在家,提心吊胆。街上的孩子又常来捣乱,往屋里扔石块。

1969年11月,夫妇二人下放河南信阳罗山五七干校。

杨绛在《干校六记》中,提到当时的场景——

两连动身的日子,学部敲锣打鼓,我们都放了学去欢送。下放人员整队而出;红旗开处,俞平老和俞师母领队当先。年逾七旬的老人,还像学龄儿童那样排着队伍,远赴干校上学,我看着不忍,抽身先退……

妻弟赶来送行,六目相对,四顾凄然,不知今生是否还有重逢之日。

住在包信集,俞平伯经常要走20多里路到大本营所在地东岳开会。那段路,坑坑洼洼,无一寸平地,逢雨雪则是一片泥泞。俞平伯每去开一次会,往返路上就需近五个小时。

夫人回忆那段生活时,经常提到他夜走雨路的往事。她说:“走过东岳的泥路,方才知道什么是泥,粘得慢说拔不出脚,甚至棍子都拔不出。他那件大棉袄被雨水浇透,冰凉潮湿不说,且十分沉重。真是苦了他。”

杨绛曾描写过息县的雨——灰蒙蒙的雨,笼罩人间;满地泥浆,连屋里的地也潮湿得想变浆,尽管泥路上经太阳晒干的车辙像刀刃一样坚硬,害得我们走得脚底起泡,一下雨就全化成烂泥,滑得站不住脚,走路拄着拐杖也难免滑倒。

要知道,俞平伯比杨绛大上十岁,已是七旬的老人了。

几经搬迁,俞氏夫妇来到东岳集,住在农民家一所简陋的茅草房里。外孙韦柰去看二老,简直被惊呆了。他描述:那间屋,长仅二米余,宽不足一点五米,有门无窗,四壁透风,门以芦席为之,且关不上。

整整一年,俞氏夫妇生活在这里,用一个洋铁皮铸的小茶炉烧开水,拿着脸盆去水塘打水;卖柴、卖鸡蛋的小贩破门而入,不买不肯离去;房东散养着的猪,在他们屋里跑来又跑去……

即使这样,俞平伯依然谈笑风生,作《外孙韦柰来访》一诗——

祖孙两地学农田,北国中州路几千。

知汝远来应有意,欲陈英力起衰年。

1971年1月,俞氏夫妇回到了北京。俞平伯说,我们离开北京,就没作再回来的打算,有老死他乡的准备。显然,能平安返京,实属意外。

五

俞平伯是个作学问的人,但并不是个书呆子。他喜爱昆曲,爱打桥牌,是个很有情趣的人。

俞平伯喜爱昆曲,很重要的一个原因是为着妻子。妻子许宝驯有一副好嗓子,演唱起来字正腔圆,很有功底。她不但能唱,还能谱曲。其弟许宝驹的昆剧《文成公主》中,“远行”、“亲迎”两折的谱曲,就是她的作品。

夫人的喜好,自然也是俞平伯的喜好。其实,他并不擅长演唱,更多的时间是欣赏。当然,高兴起来,他也会唱上一曲,苍老、沙哑的声音虽有点儿“五音不全”,但味道却很浓。

1935年,俞平伯与清华大学爱好昆曲的同人结集“谷音社”。从此,他“曲不离口”,且潜心研究。学生吴组缃还记得,他请了一位年老的笛师,常常在星期日全家人都到圆明园废墟去呆一整天。

1956年,在俞平伯的倡议下,成立了北京昆曲研习社,他出任社长。作为一个民间组织,它集结了众多曲友,张允和就是研习社的联络组长。

允和回忆——

平伯先生和莹环大姐(许宝驯,字莹环),他们无论是为人,还是做学问,研究昆曲,都让人钦佩得五体投地。平伯先生不但是我们曲社社长,也是我的最后一位循循善诱的老师,是我最尊重的恩师。我们每一次演出的说明书,他都要我查这折戏是哪一个朝代,哪一个作家,万一查不到姓名,不可不查清朝代,姓名要写上无名氏。

周有光是张允和的丈夫,他总是陪着妻子参加曲会。他说,俞平伯跟我们家交情好得很。俞平伯很有学问,家学渊博,三代都很有学问。他的风度真是没有话说,这是中国传统的仁人君子,高尚学者的风度,待人好极了。俞平伯在曲会里常常讲他的研究成果,等于大学里上课一样,非常深入,那真是有水平!

外孙韦柰总结,在外公、外婆的影响下,我们一家人,也谙熟昆曲。妹妹韦梅十几岁便登台表演,有《游园》、《惊梦》、《思凡》、《下山》等拿手好戏。她曾在康有为之女康同璧举办的赏太平花会上表演,外公由此写下“人宜击壤太平歌,雏娃舒绛袖,霜鬓兴婆娑 ”的诗句。

每年的夏秋转折时节,康同璧所住的东四十条庭院散发出馥郁的草木气息,几棵枝干舒展的老树,绽放出洁白的花朵。这些开着白色花朵的树木,是御赐太平花,是当年皇上(光绪)赏赐给康有为的。所以,每年的花开时节,康同璧都会准备茶点,请来张之洞、张勋、林则徐以及爱新觉罗等家族的后代,共赏院中秋色。

俞平伯出自江南名门,曾祖俞樾曾任咸丰年间河南学政,作为后人,家在北京,自然也在邀请之列。

1964年,昆曲研习社宣布解散。十五年后,当研习社再度成立时,俞平伯坚辞社长职务,张允和被选为社长。此后,夫人生病,俞平伯的昆曲兴趣也随之低落了。

1982年,夫人逝世,家中再也听不到唱昆曲的声音了。

1985年,纪念汤显祖诞辰四百三十五周年的大型昆曲演出在北京举行。张允和远在美国的大姐元和和四妹充和都回来了。《游园惊梦》中,元和演柳梦梅,充和演杜丽娘。俞平伯看到两人的一张剧照,称这张照片是“最蕴藉的一张”。

允和想,除了大姐、四妹的表情身段外,可能还有更多的含义。

的确,允和是敏感的,或许俞平伯想起了如潮的往事……

1987年4月清明,俞平伯写给张允和的信——

允和姊:久未晤,极念。自82年初百事俱废,不仅心身二者。86年两度开会、出游,只敷衍耳,知我者必能谅察也。

六

早在30年代,夫人的七弟从一本外文书中学会桥牌,从此便在家中推广开来。夫人甚好之,至老不衰。家在清华园时,常在一起打牌的还有朱自清。

外孙韦柰记得——

以后搬入老君堂寓所,只要许氏兄妹们来,一定要打上几局。就这样,桥牌在我家打了几十年,沿袭四代。

牌戏是二老极好的消遣。外公和外婆有时作为伙伴,亲自参战,有时则各据一方,为我们的场外指导,那场面既和谐,又亲切,至今难忘。

打牌本是一种游戏,而外公却很认真。他所记的“Bridge账”,每人有一栏,胜、负分均有详细记录,每个月要结一次“账”,拿给大家看,说从中可知哪个人失误最少,牌艺最精。

我们打完牌,很快便丢在脑后;他却不然,经常是在第二天早晨,有时甚至在夜晚,把我叫去,评述某一手牌,谁叫得好,谁又出错了哪一张牌,大谈更好的打法该是如何如何。他的惊人的记忆力,令人惊讶。

“有总结,才会有提高”,我永远牢记着他的话。我知道他的这句话绝不仅指牌戏而言,相信正是有了这样一种孜孜不倦的精神,才造就了他这样一位学者。

但自夫人走后,俞平伯从此罢手。打桥牌,要有好搭档,而他失去了最好的搭档——一生相依为命的伴侣……

老友叶圣陶非常喜欢俞平伯的字,来信总是读了又读,有时候还给小辈讲解他的书法好在什么地方。有人评价,俞平伯的字和旧诗都是一流的,同龄人中间,达到同等高度的人并不多。

七

妻弟回忆,吾姐生平为人,练得一种耐性,无论逆境顺境,从不急躁使性。晚年自号耐圃。在北平沦陷八年期间,兄生计困难自不待言。而兄既乐道,姐亦安贫……

夫人晚年取号耐圃,俞平伯也有所解释——

圃,古称从事园艺工作的人,她喜爱园艺,尽管后因年龄和生活环境所限,她并没有做什么,但她是热爱劳动的。仅讲圃字还不够,更重要的是耐,她身体不好,也没有什么能力,但她却有毅力,有韧性。没有她的那种耐力和她的支持,我很难说能经受得住“文化大革命“的冲击。其实在那时,我受的罪比她多,但正因为有了她,我才能坚持住。

1976年3月,夫人入院治疗。这是在俞平伯中风之后,因行动不便,不能常去医院探望,只能鸿雁传书。他的信,从询问病情,到家中吃饭、来客等琐事,无所不谈,便更多的是“悄悄话“——

本不拟作长书,不知不觉又写长了。昨日半夜里梦醒之间得诗二句,另纸写奉。我生平送你的诗不少,却总说不出你我二人感情之实况,因这我总不惬意,诗稿或有或否也毫不在乎。这两句用你的口吻来描写我,把我写像了(我想是非常像,你道如何?)就把这“双感情“也表现出来了。近虽常和圣陶通信,却不敢写给他看,怕他笑。只可写给您看看,原笺请为保存。上面的款识,似青年时所写,然已八旬矣……

——润民谈你近况已悉。早办手续,早些出院,就是我的希望。此外别无所嘱。你前信说“度日如年“,我现今当说,一日三秋盼君如岁矣!

两个月后,夫人出院回家,俞平伯终于长出了一口气,终日服侍,不离左右,端茶递饭,以至倒便盆,也由他包揽。看他拖着行动不便的腿走来走去,儿女们真想上前去帮一把,却根本插不上手。

1982年2月7日,当夫人平静地离去时,俞平伯就在她身边。他在日记中写道——

高龄久病,事在定中。一旦撒手,变出意外。余惊慌失措,欲哭无泪形同木立,次晨火葬,一切皆空。六十四年夫妻,付之南柯一梦。

几十年,夫妇二人吃在一起,睡在一起,已成了习惯。即便是在夜深人静时,也常从他们的卧室传出谈话声。俞平伯夜谈的兴致很高,往往是夫人熬不过,先他而睡着,方肯罢谈。

夫人的离去,令俞平伯落落寡欢,也只能呆对着安放在卧室里的骨灰,默默无语……

1986年11月,俞平伯赴香港讲学,刮起一阵“旋风”。有人建议平老写回忆录,老人不允。“历历前尘吾倦说,方知四纪阻华年。”他曾加注说:“十二年为一纪。”

从1954年对《红楼梦研究》批判算起,俞平伯正是华年受阻,到“文化大革命”,则更是不堪回首。他留存的有关红楼梦的全部资料、笔记,半生心血毁于一旦。

待一切平复之后,他已经老了、倦了,相信他不是无话可说,只是倦说罢了。

俞平伯曾说——老实讲,我还有很多想法,例如我一直想搞的红楼梦一百问,还有过去所谈的也有许多不妥之处,应予纠正。但手头没有资料了,还搞什么!

在他心中,华年受阻,再多的不平与不甘心,现已年近九旬,还能做什么,说什么呢?

学生张中行曾撰文——

我总是觉得,俞先生,放在古今的人群中,是其学可及,其才难及。

1990年10月15日,平老走了。

如今,俞氏夫妇二人合葬在北京西山脚下,满园桃树的福田公墓,上面是俞平伯生前亲笔拟好的碑文——“德清俞平伯杭州许宝驯合葬之墓“。

大师远矣。

| 当前新闻共有0条评论 | 分享到: |

|

||||||||||

| 评论前需要先 登录 或者 注册 哦 |

||||||||||||

|

|

| 24小时新闻排行榜 | 更多>> |

|

|

| 1 | 第一批搬去新加坡的中国中产,今年已经破产 |

| 2 | 俄乌战争,会以我们意想不到的方式结束 |

| 3 | 江泽民低估了此人的能量 后果很严重 |

| 4 | 中国第一大忽悠,要完蛋了 |

| 5 | 最新!俄军已“完全解放” |

|

|

| 48小时新闻排行榜 | 更多>> |

|

|

|

|

| 热门专题 |

|

|

|

|

| 一周博客排行 | 更多>> |

| 1 | 牵 | 曾华 |

| 2 | 灭掉胡锦涛团派 邓江习一脉相 | 胡亥 |

| 3 | 吕洪来:中共二十届三中全会的 | 老陆 |

| 4 | 三峡风光 | 闲士9264 |

| 5 | Woo!990万! | Winston Sm |

| 6 | 重庆谈判 – 第二个“鸿门宴” | 赵大夫话室 |

| 7 | 中共这次该倒大霉了! | 山蛟龙 |

| 8 | 毛主义的幽灵——我看美国挺哈 | 高天阔海 |

| 9 | 有一种自由叫车厘子自由 | 体育老师 |

| 10 | 突破“茧房”还是自我“觉醒” | 寂静之声 |

|

|

| 一周博文回复排行榜 | 更多>> |